社長ブログ

Ceo Blog社長ブログ

奈良の元興寺

奈良の元興寺

奈良高市郡の飛鳥の地に588年に正式に仏寺建立に着手其の寺が元興寺の全身である、法興寺で地名によっては飛鳥寺とも言われている寺です。

このお寺を建設にあたって、百済の王様が職人を派遣して来たとのことです。其のときの瓦博士が造った日本最初の瓦は、その後この寺が奈良の現在地に移築された際も運び移さて、現在の本道、禅室の屋根に今も数千枚が使われています。

特に重なりあった丸瓦の葺き方は行基葺きと言われています。

1200年もの歳月の中風雨にさらされて耐えて来たこと、それを引き継いで修繕して来た職人に脱帽いたします。以前の元興寺の敷地は放題な広さで、現在の東大寺も元興寺の境内だったとのことです。

もちろん前回投稿した、十輪院も元興寺の敷地とのことです。

1200年の歴史とロマンのあるお寺です。

明かり取り-1

一度は通り過ぎましたが、Uターンして思わず見とれてしまいました。

トップライトにしては少し派手すぎる。

木製の窓、真壁構造からして35〜40年はたっていると考えられる。サンルームとして南にもうけるとしたらばわかるのですが、なぜ北の屋根に硝子を乗せたのか良く分かりません。

考えられることは、当時この家の住人のが美術系の趣味または仕事をしていたのでは無いかと、想像した。

屋根勾配は8寸ほどあると思いますだからと言ってけして変でもなく、細部の水回りまで結構奇麗に出来ているのに関心しました、次回内部を見学に挑戦してみます。

棚田の石積み

甲斐市清川にある棚田良く知られている棚田の風景は田んぼと田んぼの段差は大体が斜面になっていて雑草で青々としている風景が、写真や雑誌で紹介されますが、この場所は田んぼの段差が大きく盛り土では崩れてしまうこと、また耕作面積を広げるためにも、少しでも境界を垂直に近くすることで、耕作面積を確保しているとことまた、観光地で有名な昇仙峡の裏側に面し、清川の上流に位置していて谷間の場所であるがために、耕作をする場所も限られてしまいます。

石垣の隙間を使って稲の乾燥に利用していると思われます。

多分上、下の田んぼの持ち主が同じ方で石垣に階段を付けて作業をしていたと思います。合理的に考えられいます。

この石積みを見ていると、滋賀県に行ったときの織田信長の城跡を思い出します。

石垣と言えばなんと言っても、安土城の石積みでしょう。比叡山延暦寺の門前の坂本にいた穴太衆の建設した、玉石を用いての積み方で自然の素材を使ってあまり手を加えずに積み上げる方法。

安土城の復元模型を見て石積みの技術と、織田信長の建築的なセンスに感動したことも思いだします。

私の地元の甲府城にも穴太衆の仕事とのことです。

もしかしたら、この場所にも其の影響があるのではとロマンを感じました。

野辺山の家

野辺山の家

設計はN設計室の永田先生です。

八ヶ岳も雪景色になったのですがこの季節は中々かおを出してくれません。

今回は朝焼けと八ヶ岳をバックにOMの家を撮影したくて早起きをして挑戦してみました。

朝日は良かったのですが、八ヶ岳は顔を出してくれません、朝焼けの風景は幻想的で本当にすばらしい風景です。

何となく心があら荒れる時間を感じました。其の景色がまた建物を映りだしてすばらしい景色でした。

この写真が取れるまでは、投稿をさけていました。

永田先生の設計で仕事をさせていただいたのは今回で2棟めです。前回は八ヶ岳の南麓に位置して真っ正面には、南アルプスが雄大に見え、其の景色を大きな窓から、取り込んだすっきりとと落ち着いた建物でした。

野辺山の家は永田先生の設計の中でも、これほど屋根の勾配がある建物は拝見したことがありません。

しかし八ヶ岳の景色に映えて、撮影したくなる建物です。

内部は永田さんらしく広い空間を天井の高さで適度にめりはりを付けて、落ち着いた雰囲気と窓からの景色の取り込みで開放感を感じさせてくれます。

再度挑戦して投稿いたします。

ozawa

奈良の十輪院

奈良の十輪院

11月9日、2年ぶりに奈良にに行く機会がありました。

今回は奥村昭雄夫妻が一度は訪れてみたいと言っていたお寺です。

話に聞くと吉村順三先生が大変お気に入りの場所とのこと、私も何回と無く奈良に行っていますがこのお寺は初めてでした。奈良のお寺としては大きな門構えも無ければ外観からも、一見住宅とも取れるほどの大きさですしかし、軒の高さとフサードが絶妙なバランス、なんと言っても柱梁の構造材の大きさのバランスが美しい。

内部の低い天井は棹縁天井となっていて蔀戸が用いられ、垂木を用いず厚板と特異な組物で軒を支えているとのこと

軒および床を低く抑え、屋根の反りが少なし、建築当時の住宅を感じさせる要素が随所に見られます。

この後近くの今西家を見学十輪院が先か今西家が先かと思えるほどのお寺でした。

甲州街道

甲州街道 甲州から東京へ

説明看板ー四方をやまやまに囲まれた山梨にとって昔から重要な交通ルートであった甲州街道。其の甲州街道にあって一番の難所と言われたのが笹子峠です。

其の難所に開削された笹子隧道は、昭和11年から13年3月に完成、抗門の左右にある洋風建築的な2本並びの柱形装飾が大変特徴があります。

昭和33年に現在国道20号線に作られた笹子トンネルが開通するまでこの隧道は、山梨、長野から東京までの幹線道路として甲州街道の交通を支えていました。

しかし、このトンネルにも政治的権力が感じ取れます。大月側からと反対の勝沼側からとでは全くにても似つかない抗門にびっくりいたしました。

山梨に住んでいながら一度は、見学したいと思っていた。この場所には似合わない風景ですこしがっかりしました。

徳川幕府は慶長から元和年間にかけて甲州街道約200kmを開通させた、笹子峠は日本橋から諏訪までの中間地点、峠は標高1096m甲州街道の一番の難所であったと思われます。

少しさぼったブログを復活とこれからの方向性に、先が見えた方が良いと思いエントリーいたしました。

幅4mの家

長野県富士見町の矢野さんの家

4m×12m、今までに経験したことの無いスペースです。幅4mに居間食堂をワンフロアーにして中間に水回り一番手前に寝室、水回りを中心にした計画です。

設計はランドシップの秋山様の設計です。

しかし、この計画図面を見たとき面白いと思いましたが、完成するまでは幅4mがどれほどの開放的な空間を演出するのか、楽しみでした。

12mを片屋根でしかも勾配は2寸勾配です、ロフトまでしっかりと使えて本当に心地よい空間です。

居間から片引きの木製引き戸を解放するとデッキを通して唐松の林と一体になって中にいることを忘れてしまいます。敷地は緩やかな勾配があるため、デッキの先は3mほど下がっているため唐松の林が迫って来る雰囲気です。

この場所だから出来ることも有りますが町場のうなぎの寝床の敷地にも十分採用出来るスペースと思います。

VOLKSーhousの改良したBe-housです。

なぜか時間を忘れてしまいそうな心地よいスペースです。

Yさんの家竣工パーティ

天竜市のYさんの家が完成いたしました。

山梨からいざ出陣です、甲府から浜松までは南アルプスを挟んで直線では100㎞ほどしかありませんが、富士川沿いに国道52号を南下、東名清水インターから袋井インターへ、天竜市のYさんの家に直行、約4時間

どんな家に仕上がったか本当に楽しみでした。到着するとお父さんの出迎えでした。最初の一言がこの辺では目立って注目されていますと、嬉しそうに話してくれたことが印象的でした。

606をペースに左側に下屋全体的にバランスが良く水平にのびた、下屋の線が奇麗に全体を押さえています。

玄関の上には今日のためにデッキが設けられていたのでしょうか、このデッキでパーティと花火の見学が出来ることを楽しみにしていました。中に入ると玄関の天井の低さに驚きました。押さえて上げる何となく建物の奥行きを感じさせる、玄関から北側の窓に視線が抜け奥行きと開放感を感じさせて狭いけれどゆとりを感じました。

先にお父さんの部屋の探検です、今まで住んでいた家の品物はどこに行ったのでしょう、かなり整理をしたように思われます。しかしロフトにはまだ、整理しきれない品物が隠されている様に思われました。

生活の仕方によってはどれだけの物が必要であるか、良くわかるような気がいたしました。

我々の生活の中にも、使われていない物が多すぎると思います。1年間使われないものをなくしても、不便は感じないはずです。そんなことをYさんの家で感じました。

夕方から大勢の仲間や友人が集まり、酒盛りです宴たけなわ、いよいよ絶好調に入り始めた頃に山の向こうから大きな音と共に、花火が上がり今日の祝福を演出してくれています。

久しぶりに心地良い時間を過ごすことが出来感謝しています。

Yさんや、回りの人たちとじっくりと話すことは出来ませんでしたが、何となく充実した一日でした。

職人技ー1

前回川越の蔵造りのご紹介をいたしました。

今回其の見学した資料館に、内寸で96o㎜の回り階段を発見いたしました。階段下のスペースはしっかりと物入れに使われていて全く無駄のスペースがなく、階段の段数から蹴上げは少し高く設定していますがしっかり出来ていて職人技が発揮されています。狭いスペースでどれだけの時間がかかったでしょうか。

使用禁止の看板ありましたが注意されるのを覚悟して………………….

下からの廊下の突き当たりに、階段と座敷の床の間がどちらが床の間だろうかと勘違いするほどです。

また左の奥には漆喰で出来たアーチがバランス良く出来ていて、すばらしい景色でした。

私も以前秋山東一先生の設計のログハウスで、0Mソーラーの家の階段を木製の回り階段をホールの真ん中にストリップで施工したことがあります。大工さんが一日一段が精一杯で大変苦労を掛けたことがあります。

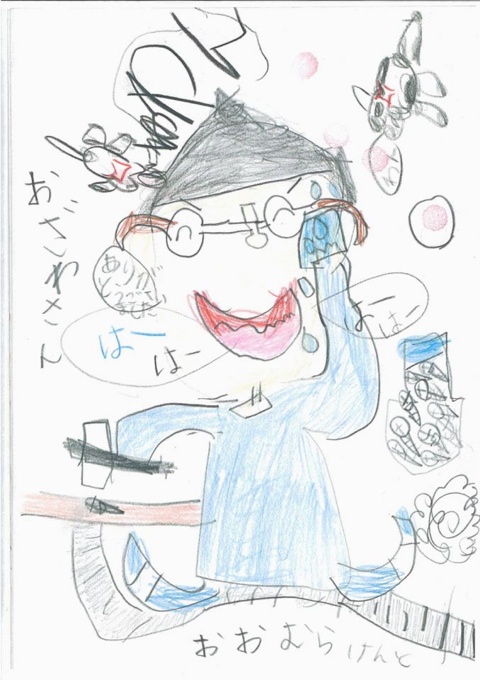

おざわさん

私のお客様の子供さんの大村けんと君6才が打ち合せに良くいらっしゃいます。

私のイメージを大変よく捕まえていてちょっと恥ずかしいですね。

ただいま大村邸の計画中ですが現場がはじまって、けんと君のイメージを壊さない様に心がけます。

汗を書いているのは、図面が遅れていて冷や汗ではありません、これから夏に向かって、はーはーいいながら手ぬぐいを片手に汗かきのことまでよくしってますね、また、ビスまで細かく書かれて本当に嬉してです。

けんと君の絵に負けないおおらかな家をつくりたいと思います。

また、家族同様に飼っているダルメシアンの、メイプル、とクッパまで出演しています。

また後日愛犬のご紹介をいたします。