社長ブログ

Ceo Blog社長ブログ

京の店

唐長

今回の探索最後は建築で京から紙と言えば必ず出て来る名前の唐長さんを見学させて頂きました。

店はマンションの一階で質素な構えで通り過ぎでしまいそうです。

版木の説明から色の使い方など色々と説明をして頂きました。

年に数回は使いますが、それなりに存在感を感じます。

京の店

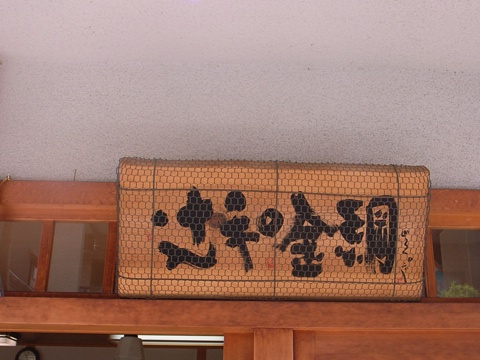

京の金網細工

辻和金網 http://www.tujiwa-kanaami.com/

昭和7年に創業現在三代目がこだわりの金網細工を製作しています。

見ていても飽きない手際の良さがまさに職人芸です。

足付き焼網は、コンロの火を和らげて均等に熱が回る細工は、経験と発想から編み上げられていると感じました。

京の店

山中油店

油一筋200年当初はあんどんの明かりの為の菜種油が主体であったと思います。あまに油やエゴマなどを建築材料として使われていたのは一部の地域に限られていました。

現在は自然素材が主流となり一般的にに建築塗装材料として手に入れる事が用意になりました。

ベンガラは京都や滋賀県では結構普通に使われていましたが。

なぜ、もっと復旧しなかったのでしょうか。高価な物であったのか、それとも宗教的なもので合ったのか、わか

りません。山梨では全くと言っていいほどベンガラ塗りは見られません。

油一筋山中油店頑張っています。http://yoil.co.jp/machiya/index.htm

京の店

京の店建具

建具と言っても京町屋で使われていた年期の入った建具、格子戸から蔵の入り口、玄関の潜り戸とあるわあるわ

店主に、こんな感じの建具と言うだけで、何処にどのようにしてあるかがわかるという。

今のデザインに参考になる建具も沢山あります、少し気張って今度使ってみようかな。

アンティクな照明

京都、平安神宮近くの見つけた古い照明を、事務所のテーブルに下げて見ました。

タチバナ屋の店内は昔懐かしい照明ばかりです、其のなかでもシンプルな真っ白で楕円、今の照明

器具のカタログには無い形です。

電球の取り替えもこの頃の器具と違ってシンブルに出来ています。http://www.sukiyalamp.com

山中の家

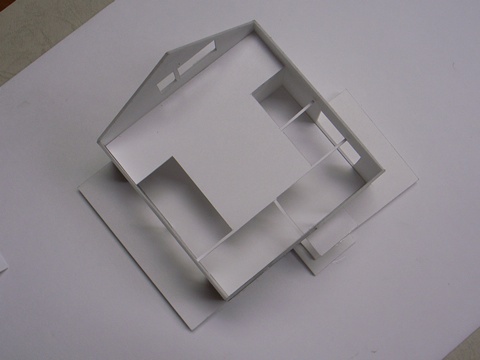

山中湖の森の中に計画中です。

8m×8m,デッキにつながるシンプルな計画です。

船室とデッキをイメージして計画しています、二階はマストの上にいる様に浮かせた様な雰囲気です。

簡単なプランですが多様に変化して使える計画にしています。

北側

建物の引き立て役

以前紹介した小宮山さんの家の中庭の設計以来がありました。

建物に囲まれている事からお茶する場所があればとの依頼から計画致しました。

狭い場所ですが、店舗の窓からの視界を植栽とレンガの塀で圧迫かんの無い柔らかい仕上げ

にしました。

家の進化

10年前にVOLKS-HOUSの建物に両親の建物の増築です。

増築とはいえ、30坪あります。

10寸勾配の既存と玄関デッキでつなげています。既存の南に建築ですから、出来るだけ影を作らない様に

傾けた事、既存居間からの視線を遮らないように、サンルームのかべを少なくして圧迫感を無くしました。

新築部分の天井高を大梁下で2050に下げた事が建物内部の広がりを感じます。

片流れの3.5寸勾配と10寸の既存も奇麗にまとまりました

右が既存

キッチンから居間2階の吹き抜け

2階階段の奥行きが取れない事から上段を西、東の部屋で兼用しています。

手摺と本置き場を兼ね、お孫の遊び場になる様に階段にしています。

。

大泉の家

梅雨の真っ最中と言うのに、今日の地鎮祭を待っていたかのような天候に恵まれました。

南西に開けて日当りの良く、北側には八ヶ岳が見えて緩やかな傾斜地が今回の建築場所です。

横浜の株式会社横河設計工房の設計です。

地鎮祭に立ち会った事との無い、ご夫妻は気が引き締まる思いですと感動していました。

我々も気合いを入れて頑張ります。

横河設計の今回担当の山田さん製作の模型です。

窓の展示場

窓、窓、窓,窓‥‥‥‥‥‥

窓の展示場か深大寺の近所に見つけました、住んでは見たく無いが見て見たい家です、中からの景色はどんな

雰囲気なのでしょう。窓の金額はどれほどかかったのかなど、聞いてみたいですね。

また風化した時の木材と建具の雰囲気が楽しみですが、

今後、メンテナンスはどのようにして行くのか、建築に携わっている私でも心配致します。